1995 / 07 ago 2017 12:42

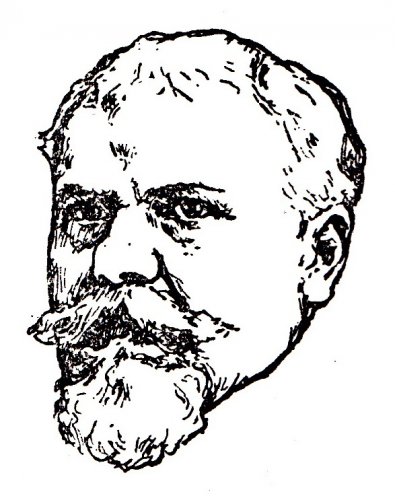

Nació en Campeche, Campeche, en 1848 y murió en Madrid, España, en 1912. Educador, historiador, sociólogo. Hijo de Justo Sierra O'Reilly. Abogado de profesión, fue también ensayista, orador político, crítico, cuentista y poeta. Profesor de la Preparatoria. Ministro de Instrucción Pública. En 1910 reestableció la Universidad Nacional de México. La UNAM lo declaró "Maestro de América". Colaboró en El Monitor republicano, El Renacimiento, El domingo, El Siglo Diez y Nueve, La Libertad y El Federalista.

Notas: En 1948 la UNAM inició la publicación de sus obras completas bajo la dirección de Agustín Yáñez.

Es imposible dar aquí una idea cabal de lo que significa la

obra de Justo Sierra, sumo maestro de tres generaciones, educador y poeta,

escritor eximio y una de las mayores figuras de la historia de la cultura hispanoamericana. Espíritu de

noble aliento renaniano, hecho para contemplar desde las cumbres el espectáculo

humano. Sus libros de historia universal, de historia de México (desde la

admirable cartilla infantil hasta la obra magna sobre la Evolución política del pueblo mexicano), su monografía sobre

Juárez, su crítica literaria, sus crónicas y cuadros de viaje, sus cartas, sus

cuentos y sus poemas, sus discursos oficiales desde el Ministerio de Educación

Pública que tuvo a su cargo, todo merece la admiración y, además, la gratitud

de sus conciudadanos. Acaso es nuestro mejor prosista, y uno de los mexicanos

más respetados y más queridos.

28 nov 2017 08:26

Tarde por tarde, al obscurecer, pasaba yo por allí, y, muchas veces, ocultando mi admirativa curiosidad y con la apariencia de un transeúnte distraído e indiferente, deteníame junto al poste del teléfono, a la orilla de la banqueta, para arrojar de vez en cuando miradas escudriñadoras al interior de la Botica, y sorprender fragmentos de conversación, frases sueltas, palabras aisladas, que yo solía unir a otras de mi cosecha, hasta formar períodos, y, en rápida deducción, darme cuenta de todo lo que en aquel lugar se trataba y era objeto de quietas discusiones o de acaloradas disputas.

México se pone muy animado en esta hora crepuscular. Los carruajes que vuelven en procesión de la Reforma, los empleados que salen de sus oficinas, los elegantes que bulevardean, hermosas damas que lucen su arrogancia, buenos burgueses que acaban de salir de la obscuridad de un escritorio, forman una muchedumbre que va y viene, por las calles principales, en todas direcciones, que se desgrana, sobre las rebosantes aceras, en grupos tumultuosos, en pelotones desordenados, de los cuales algunos apresuran el paso, caminan otros tranquilamente, o bien tal cual paseante aislado, va deteniéndose ante el cuadro de luz de los escaparates de las tiendas. En esta hora se mezclan y confunden el ruido y el movimiento; el rodar de los coches, cuyo mariposeo de ejes pasa en vértigo loco ante la mirada; el choque seco de los cascos de los caballos sobre las piedras del pavimento; la vocería incesante de los pilluelos vendedores de periódicos, y, como acompañamiento que se acerca y aleja, el rumor sordo y monótono de distintas charlas en que se perciben voces aflautadas y chillantes, roncos silabeos, risas de oro de mujer, gritos de ave de niño, y aquí y allá, rápido hervor de carcajadas, escalas descendentes de tos, las notas agudas de las trompetillas del tranvía y el rechinar de algún carro que cruza perezosamente crujiendo y cargado de mercancías.

Pero toda esta singular sinfonía, toda esta agitación caleidoscópica, no eran parte a distraerme de mi preocupación favorita a tal hora y en tales momentos. Yo estaba allí en delicioso acecho, desdeñando cuanto me rodeaba, y sólo atento a lo que acontecía dentro de aquellas dos puertas que se abrían en la fachada azul y sobre las cuales, al reflejo de la amarilla mariposa del gas recién encendido, podía leerse en gruesos caracteres blancos: Botica Francesa. Mis miradas hacia este lugar eran furtivas, de avergonzada rapidez, de apocamiento infantil, pero abarcaban bien el conjunto: en el fondo, al fulgor clorótico de un haz de quinqués colgantes, se destacaban fuertemente, puestas en hileras horizontales, las masas blancas de los frascos con sus inscripciones doradas; en el centro del armazón, un poco más arriba de la redonda muestra de un reloj, brillaba el marco de un cuadro, en cuya negra tonalidad solamente alcanzaba yo a distinguir, en primer término, el hábito de un monje arrodillado y la túnica ocre de un ángel en pie y con las alas extendidas. Abajo, sobre la mesa laboratorio, abrían su cruz unas pequeñas balanzas, erguían su empapelado cuello algunas botellas, y a uno y otro lado, dos grandes vasos de cristal, llenos de una agua transparente, verde y luminosa, como las fantasías submarinas, manchaban la obscura madera de la cubierta del mostrador, con una cinta feérica.

Allí estaban: quiénes sentados en las bancas laterales del mostrador, quiénes apoyados en él, quiénes paseando a lo largo, quiénes, en fin, en pie sobre los umbrales. ¡Qué bien que recuerdo a Peredo, al buen Peredito, corriendo de aquí para allá, siempre hablando, siempre moviéndose, con su expresión mímica, un poco exagerada, y su peculiar y continuo alzar de hombros como si le escociese o pinchara algo por la espalda! Era incansable el cuerpo de Peredito; cuerpo flacucho, erguido, muy bajo, aprisionado en un terno incoloro, y que ya en los últimos años cargaba, a duras penas y con visible esfuerzo el vientre hidrópico; pero ¡qué brazos aquellos tan agitadores, tan pronto puestos en alto, como abatidos, ora tensos, en ademanes trágicos, ora doblados en cómicas posturas! ¡Qué manos tan locas, de dedos ágiles, que se cerraban en puño y hendían el aire imitando el golpe violento, la lucha desesperada, que se abrían en palma fingiendo la súplica, que se juntaban implorando perdones; manos tristemente lacias, alegremente inquietas, ya crispadas por la cólera, ya suavizadas para la caricia, fieles ayudantes del cerebro en ebullición y de una palabra que corría empujando las voces para que salieran de prisa! Pero sobre todo, ¡qué cara la de Peredito! Alargada, un poquito huesosa, de color de bilis, con entonaciones ligeramente negras en los pómulos; de abultada y recta nariz sobre la cual galopaban los arillos de oro de los espejuelos, tras cuyos cristales fulguraban las pupilas de unos ojos pequeños, empapados en maliciosa viveza; boca irónica de labios delgados; bigotillo cano; frente amplia. Y aquel rostro gesticulaba perpetuamente; era el fiel heraldo de la idea; máscara risueña o dolorida, mudable a cada momento, burlona casi siempre, y casi siempre con expresiones de gracioso comediante. Él, Peredito, era el entretenedor general, el chispeante narrador, el regocijado cuentista. A su alrededor formábase animado corro, del que salían mal contenidas risas y exclamaciones vivaces y enérgicas.

Cada vez que sobre la vía pública, firme en mi puesto, echaba una ojeada a la Botica, enardecía mi curiosidad por alguna frase picante o algún nombre literario pronunciado en alta voz, miraba sin cansarme unos mismos personajes; en la penumbra, el tranquilo semblante de Alfredo Chavero, encuadrado en la negra barba, agitando con su tic nervioso las doradas varillas de los anteojos, sorbiendo con deliciosa fruición el rapé, que la mano avezada introducía en las ventanillas de la nariz, ocultándose a veces por un instante, en el rojo y amplio pañuelo de seda; la cabeza beduina de Julio Montiel, sacudiendo su romántica cabellera gris; el cerrado parasol blanco de Luis G. Ortiz, movido aristocráticamente por su dueño que solía verle con aire de fastidio; el largo e imperturbable busto de García Cubas, de Cubetillas, como le llamaba el Dr. Peredo; la satisfecha curva abdominal de Melesio Morales.

Y yo, soñador entonces de dieciséis años, que leía a Víctor Hugo y entonaba endechas a la luna, sentía en presencia de tales personalidades un extraño atolondramiento, asaltábanme furiosos deseos de presentármeles, de decirles que yo también escribía versos, de hombrearme con ellos y departir amablemente como con viejos camaradas.

¡Debía de ser tan hermoso, tan bueno, tan instructivo lo que decían!

Había leído en El Renacimiento artículos críticos de Peredo; había escuchado dramas de Chavero, me sabía de memoria algunos sonetos de Ortiz, de modo que mis aficiones literarias me llevaban a aquel lugar tarde por tarde. Era una cita que me daba yo a mí mismo y a la que no faltaba sino muy raras veces.

Heme, pues, cerca de los admirados, invisible para ellos, pero comprendiéndoles, mirándoles, cazando furtivamente palabras suyas, sorprendiendo en cada uno las distintas impresiones e ideas.

Y allí le vi, no por primera vez, puesto que ya en diversas ocasiones me le había encontrado en la calle, en el teatro, en los corredores y pasillos de la Escuela Preparatoria, en la entrada del Congreso, pero sí le vi a mis anchas, con mayor atención, sin temor de que mis imprudentes y tenaces miradas pudieran ofenderle, seguro de que mi curiosidad pasaría inadvertida para todos.

Aquel era Justo Sierra; es decir, aquellas eran las estrofas que yo recitaba con frecuencia, y que tomaban cuerpo, y, hechas hombre, se me presentaban frente a frente.

Grande, robusto, atlético; con carnes mal contenidas dentro de la ajustada ropa; en los brazos y piernas músculos que visiblemente protestaban de su estrecho encierro; cuerpo sin ángulos, todo él formado de curvas que entraban o salían con armónica desenvoltura; y por coronamiento, una soberbia testa, de dimensiones extraordinarias, amplificada, sobria de líneas, escultural, de escasos cabellos emblanquecidos, a los lados de las sienes. Cuerpo como ése los había visto ya en grabado y copias de pinturas flamencas, y bustos así, recordaba también haberlos visto en mármol; cabezas de dioses helénicos, de héroes griegos, de emperadores romanos. El rostro era olímpico: amplia, serena frente, de larga bóveda como una cúpula del Renacimiento: frente cargada de meditaciones que traía a la memoria la frase del poeta: mucha frente en un rostro es como mucho cielo en un horizonte; no grandes los ojos, hundidos, fulgurantes entre la sombra y bajo el perpetuo ceño de las cejas: anchas las mejillas, corta la nariz, algo socrática; bigote y perilla ralos y encanecidos, en rededor de la boca desdeñosa, de labios finos, con el inferior un poco saliente.

Visto de improviso, este hércules obeso me intimidaba un tanto; la estatura casi descomunal entre nosotros, las proporciones inusitadas, el desarrollo estupendo, la sangre, la vida y la salud que se desbordaban de aquel organismo, causábanme una temerosa admiración, a mí, que apenas levantaba del suelo unos cuantos codos y que tenía la palidez exangüe y el aspecto enfermizo del anémico.

Más fijándome bien, contemplando aquellas miradas limpias, frescas, acariciadoras, con su brizna de simpática ironía; escuchando aquella voz timbrada en el registro bajo, de sonoridades de bronce, de matices ricos de color, de tonos armoniosos y suaves; mirando aquellos ademanes tan francos, tan sinceros, tan inteligentes, sorprendiendo súbitas radiaciones de pensamiento sobre aquella cabeza, me convencía de que ahí dentro palpitaban las Playeras, las nostálgicas del mar, cantaban las estrofas a Colón con ruido de grillos y tumbos de ola; flotaba la terrible visión, el magnífico sueño del vidente, el Dios entrevisto en las nebulosidades intersiderales; ahí estaba el poeta que en un instante de sobrenatural inspiración había oído cantar a las estrellas, y en un rapto de melancólica ternura le había dicho a la amada:

De mi alma haré una gota de rocío

para regar con ella tu corola.

Cuando él hablaba, yo, desde mi escondite, poníame a atisbar con religiosa atención, olvidábame de las muecas de Peredito, del tic nervioso de Chavero, del parasol de Ortiz, de la cabellera de Montiel, y sólo veía a aquel hombre grande —más tarde había de ver al grande hombre— de quien recitaba tantos versos extraños; algunos ininteligibles entonces para mí, vigorosos, forjados a yunque, plenos de imágenes nuevas, atrevidas y confusas, con incrustaciones de metáforas violentas; pero palpitantes de ideas esbozadas, de emociones sentidas, de savia virgen y fecunda; poesía que cruzaba el pensamiento armada de garras y de alas como las águilas, y que se levantaba sobre la montaña de la vulgaridad hasta perderse en el ambiente azul del ensueño.

Luego… era preciso que me fuese, y me iba en efecto, rumbo a mi pocilga, un poco triste, pero más estimulado, con más esperanzas de poder algún día ser de la reunión, estrechar la mano de todos, y sentarme cerca de Justo Sierra para verle y oírle sin mortificaciones ni disgustos.

Dos años después —una noche— fui presentado en la Botica por Juan [de Dios] Peza. Los literatos allí reunidos me recibieron cordialmente. Había yo dado principio a lo que con cierto énfasis llamaba entonces mi carrera literaria. Peza me acababa de recibir con los brazos abiertos, y semana a semana su periódico El Lunes, publicaba una sarta de versos míos. Peredito me felicitó, y con fraternal dulzura dióme consejos; Alfredo Chavero, sonriendo, me tendió la mano; Luis Ortiz me miró con un aire protector, entre indolente y distraído; Julián Montiel me golpeó el hombro con su mano franca; García Cubas, con exquisita educación, se puso a mis órdenes; sólo Justo Sierra, con burlona indiferencia y con una intención que no alcancé a penetrar sino mucho tiempo más tarde, exclamó con un acento de amargo sarcasmo:

—¡Hola, joven! ¿Hace usted versos? Mal oficio… mal oficio.

Y no volvió a acordarse de mí.

Este frío recibimiento me dolió mucho, me dolió como una herida hecha por una mano amiga; me desconsoló inmensamente, porque de la propia manera me habían hablado mis profesores, el jefe de mi oficina, mis parientes, mis conocidos. El reproche era universal y se me venía encima.

—Mal oficio… mal oficio…

¡Y yo que esperaba encontrar refugio en Justo Sierra!

Por dos o tres semanas huí de la rima, me esquivé del sueño; la dije a la imaginación: no estoy en casa; no volví a abrir las Orientales de Hugo, ni pasé las noches con el pálido hermano de Musset.

Y transcurrieron los días, y yo, poco a poco, como quien se acostumbra a la obscuridad y empieza a ver surgir en ella los objetos claros y distintos, la maravillosa aparición de las líneas, comencé a descubrir el sentido del reproche. Era una queja íntima, dicha tal vez a la ventura, un dolor que se escapaba escondido en una ironía; un puñado de recuerdos juveniles que asaltaban al poeta; una gota de hiel envuelta en risa.

¡Mal oficio! Es verdad; me acordé de las críticas venenosas; de las burlas cruentas; del camino recorrido en la frágil barca, a toda vela, sobre el mar de la vida, lleno de perfidias y de escollos, sacudiendo un manojo de estrofas: ¡Eh! miradlas; vuelan alto; tienen rico plumaje, cantan el Amor, el Bien, la Belleza; abrieron las alas en mi espíritu y buscan almas en que anidar… y ¡nada! Apenas el pañuelo de una mujer que saluda a lo lejos, el grito de entusiasmo de un joven tripulante… Pasan las naves empavesadas, con los pasajeros mudos e indiferentes. Mal oficio, es cierto; un pedazo de oro con gotas de sangre, llevado vergonzosamente entre las manos, ante una multitud desdeñosa que se encoge de hombros y vuelve la espalda a cada instante.

Tuvo razón Justo Sierra: ¡hacer versos! ¡Mal oficio! ¡Muy mal oficio!

¿Cómo llegué sin esfuerzo, y de admiración en admiración, a buscarle, a comulgar con él, a ser suyo, enteramente suyo? No acertaría a explicarlo; fue una sugestión poderosa la que me embebió para siempre en ese gran espíritu; una fuerza desconocida la que me empujó hacia él y puso mi alma muchas veces de rodillas; un aletazo del genio, que me llevó allí casi sin conciencia ni voluntad. Hoy, registrando mi memoria, me encuentro con que era necesario. No podía yo pasar así, sin descubrirme y detenerme por delante de esa personalidad intelectual y moral, fundida en el amplio molde que conforma a los buenos y los sabios. Miro para atrás, y le veo joven, robusto y sano de alma y cuerpo: erguido, fisonomía risueña, frente serena, largo y ensortijado cabello, tal como ha quedado en el lápiz alegre de Villasana. Ya ama serenamente la libertada como Enjolrás y canta versos a los astros como Juan Prouvaire. Víctor Hugo es su dios. En él busca sus inspiraciones.

Y escribe con un desbordamiento de ideas, con un torrente de impresiones, con una fulguración de fantasía, que deslumbran a trechos y a trechos obscurecen un estilo precipitado que voltea y se disloca para contener —¡con qué dificultad!— un semillero de pensamientos. La frase va incorrecta, hecha jirones aquí y allá, pero persiguiendo eternamente a la formidable concepción para encerrarla en la forma. A veces no es muy fuerte la urna para contener los gases calentados. Suele la corriente azotar el cauce y salir de él con orgullosas rebeldías. Los primeros escritos de Justo Sierra son como las nebulosas, mundos en formación, gestaciones de nuevas vidas, indefinidos y difusos, pero denunciadores de sistemas armónicos en una próxima e ineludible evolución.

De entre aquel enjambre de muchachos soñadores —Acuña, Flores, Cuenca— surge la pensativa cabeza de Justo Sierra, tan propia para ceñir laureles.

No puedo seguir, paso a paso, esta existencia; mas siempre que me he encontrado huellas suyas, he fijado mi atención: versos, artículos de periódicos, bocetos de novela, estudios históricos, lucubraciones filosóficas. Ellos me han dicho: por ahí, por ahí, y he seguido el rastro sin perderme, complacido con resucitar por mí mismo, sin el auxilio de preguntas indiscretas, todo el pasado de un ser querido.

Figúrome en el comienzo de un periodo encantador, de estímulo, de lucha, de efervescencia juvenil; oigo el aplauso de un éxito brillante tras largos días de trabajo; luego en medio del ruido de la gloria, escucho un ¡ay! penetrante, desgarrador, angustiado, la caída de un cuerpo en una tumba; observo con rapidez de relámpago, con esfumaciones y vacíos de contorno, confusamente perfilada la escena de un drama sombrío; un último adiós fraternal que ya no puede oír un cráneo roto; la mutilación violenta de una vida como un árbol que se desgaja después, la soledad de una pena honda, el fatigoso bregar de una alma en el caos; la profunda reflexión sondeando los abismos del estudio; en seguida, tras esta lúgubre florescencia oculta por tantos años a la mirada investigadora del mundo, el maduro juicio, el método preciso, la vigilante observación, el análisis trascendente, la fantasía purificada y limpia, el severo anhelo de la verdad, menos alado, pero con mayor firmeza en sus vuelos; toda una vida que evoluciona y estalla al fin en prodigiosos frutos.

No lo olvido. Terminado el escándalo popular que acaudillaban los estudiantes —los eternos radicales— fue necesario que el profesor de Historia, el diputado que había expuesto en la tribuna sus ideales políticos, durante las irritadas sesiones de la Cámara, entrara en su clase y diese principio al curso. Los corredores de la Preparatoria estaban henchidos de escolares, casi todos niños, pero ya con la pasión política en fermento, ya con ese deseo de combate que estaba en la atmósfera y se respiraba como un miasma. La multitud estudiantil aguardaba silenciosa; aquélla era una emboscada de colegio, una insubordinación a la disciplina, una risible e insignificante, pero a la vez ¡injusta y dolorosa venganza! Justo Sierra entró seguido de sus fieles discípulos: un grito unánime, ruidoso, prolongado, con acompañamiento de silbidos, de imprecaciones de ira, y también de ademanes amenazadores, recibió al profesor de Historia. El numeroso ejército de chicos rabiosos no sabía lo que hacía; estaba impulsado por la contagiosa emoción de un momento de arrebato.

Justo Sierra pasó junto a mí, que contemplaba todo esto con mudo asombro, en una fila de flamantes jacobinos. ¿Qué vi en aquel semblante de desconsoladamente triste, de inmensamente aflictivo, de profundamente apesadumbrado? Vi la protesta del hombre bueno, del que amaba a todos aquellos rebeldes, del que se sentía odiado un instante por una generación alocada e ingrata, del que llevaba incólume en la conciencia la idea del deber cumplido. Pasó de prisa, pero no tanto que no alcanzara yo a sorprender lágrimas comprimidas en los ojos, y temblor de sollozos en los labios. Y aquel hombre que parecía caído, cuando se desvaneció la tempestad y los corazones de la generación nueva se volvieron a la luz, se alzó alto, muy alto, cada vez más alto, con la impetuosa potencia de su poderoso talento y de su bondad infinita. Ahora su figura atraviesa, blanca y radiante, sobre el tumulto de las almas jóvenes, como sobre un encrespado Tiberiades. Su palabra vibradora conmueve en todas partes, y es saludada con un aplauso, al que sigue un reverente silencio: el discurso de la cátedra, la oración tribunicia, la arenga popular, entusiasman y admiran a la juventud que pocos años antes lo recibió con gritos coléricos, y que hoy, al zarpazo del remordimiento, se agrupa alrededor suyo, como diciéndole:

—Padre, perdón; estamos arrepentidos.

Un salón extenso, cuadrado, todo él tapizado de estanterías donde se alzaban en múltiples y paralelas verticales, altos y bajos, claros y obscuros, los dorsos de los libros. Un retrato del viejo Hugo, colgado a poca altura, y, bajo el retrato, un hermoso bronce de la sublime Venus mutilada, en el entrepaño de los balcones; frente a ellos, un estrado de muebles verdes, sobre los cuales se distinguía un pequeño busto fotográfico —el ilustre padre del poeta—, y más arriba, sobre una repisa, como separados con veneración, cinco gruesos y rojos tomos: la obra entera del gran romántico francés. En la tabla de un estante, una fotografía de Castelar, con los garrapatos de una dedicatoria al calce; cerca, un pequeño Gambetta en bronce, y casi en el centro del salón, una gran mesa cubierta con paño verde, una mesa revuelta, llena de folletos, libros, papeles y periódicos, que apenas dejaban sitio a un tintero donde se erguía la cabeza en miniatura de un Dante.

Éste era el sitio de meditación y de estudio para Justo Sierra. Muy claro se notaba por la página señalada, por el volumen entreabierto, por la nota puesta en un margen, por la cuartilla a medio escribir, la incesante labor de un cerebro jamás satisfecho, la batalla cotidiana de una vida sedienta de verdad y de belleza. Algunas veces, en este taller intelectual donde se forjaban tan hermosas armaduras para las ideas, Justo Sierra me leyó dos o tres de sus maravillas poéticas. Una tarde, sobre todo, me ha dejado una impresión de vaga y espiritual ternura. Entraba el sol, con insolencia primaveral, por los balcones abiertos; desde donde yo estaba colocado se veía un gran pedazo de cielo profundo y sonriente, bajo el que asomaban las puntas de las copas de los árboles en el cercano paseo. Don Justo leía, cerca de mí, su Otoñal.

“Es una de esas tardes que yo adoro…” Yo meditaba arrullado por la celestial y pensadora música: me hallaba muy lejos, imaginándome las grandes teogonías primitivas. De improviso, suena con fuerza una vidriera de lejano gineceo; viene cantando una risa de niño cosas dulces y extrañas; se entreabre la puerta del estudio, y una linda cabecita rubia se asoma entre risueña y temerosa, preguntando con los grandes ojazos azules: Papá, ¿puedo entrar?

El poeta deja de leer, alza el rostro que se le ilumina inefablemente y abre los brazos y las manos a la niña que llega corriendo, mariposeando su trajecito blanco por junto a las estanterías cargadas de libros, se acurruca en el regazo paternal, y pone la rosada mejilla, carnosa y blanda, para que le den un beso.

El poeta se inclina, cubre a su niña de caricias, y yo me quedo contemplando por largo tiempo, caído de la altura a que el pensador me había elevado, cómo sobre aquellas cabezas —la dorada y la emblanquecida— unidas por un ósculo, ¡ponen un nimbo diáfano y persistente los rayos del sol!

Cuando Justo Sierra conversa, nótase un fenómeno extraño que recuerda la teoría de Taine sobre las imágenes y las ideas. En efecto: Sierra con su extraordinario temperamento de colorista, no puede sujetarse a usar sólo las voces comunes y corrientes, de ésas que el hombre moderno —según la expresión del crítico francés— coloca en un casillero etiquetado del cerebro, sin que en la tela interior, en la fantasía, se dibuje y coloree la forma a que corresponde la palabra. Justo sufre hasta la fiebre por arrancar la imagen, despertarla y arrojarla al exterior como un pedazo de su propia vida. De aquí esa aparente dificultad de expresión fuera de la cátedra, de la tribuna y del libro, cuando no está sobreexcitado por sus inspiraciones. Y siempre da con la nueva cifra, con el neologismo, con la combinación que precisa la idea y la exterioriza y le da existencia duradera. Su acento nos presenta una fantasmagoría de visionario; vemos cuanto él desea: ondear la luz, brillar la nieve, abrirse los horizontes. A veces la palabra tarda en llegar, y observamos en los ojos del narrador, inquietos y chispeantes, pasar un relámpago de formas y matices, y cuando llega el fin, inhollada y virgen, no nos sorprende; ya esperábamos a esta reina oriental desconocida. En su plática íntima, en sus paliques, Justo Sierra se descubre desde luego un estilista delicioso, grave, en ocasiones, y rotundo, con periodos que arrastran manto y llevan tiara, como los emperadores asirios; en ocasiones escultor de frases ligeras y desnudas, como dianas perseguidoras; artista que levanta catedrales, lapidario que pule facetas en las piedras preciosas.

He aquí al escritor poco académico, pero gran hablista.

El humorismo de Justo Sierra es único; constituye su personalidad. Es un humorismo épico, pindárico; suena a oda; es de alta entonación y majestuosa solemnidad. Me parece un templo de griego y severo pórtico, de columnas policromas; de blanca escalinata de mármol: el que se acerca, cree que dentro está Zeus, en su augusto y olímpico reposo; pero no; acercaos un poco más y oiréis risas de ninfas, gritos de faunos, burlas y sarcasmos de sacerdotes beodos, crepitante muchedumbre que profana el lararium vacío. El humorismo de Byron es el de un desesperado; el de Heine, el de un hastiado; el de Voltaire, era venenoso, el de Richter, triste. El de Justo Sierra es sano, infantil y dulce, travesura de muchacho inteligente. ¿Qué os arroja a la cabeza? ¿Es una piedra? No, es un puñado de flores salpicadas con hiel. Mas de pronto desaparece el encanto del humorismo y aparece el creyente, el que arroja a los faunos y las ninfas del santuario, y torna a levantar a los dioses. Le veis oficiar como sacerdote, con religiosa unción ante todos los sagrados ideales humanos.

Acaba el humorista y empiezan el pensador y el poeta.

Alguien me dijo:

—Para que Justo Sierra fuese un gran hombre completo, le sobra bondad.

¡Qué mentira! La bondad, esa suprema bondad que abrillanta y anima su asombrosa inteligencia, es el secreto de su fuerza.

El Carlos V de su adorado Hugo preguntó una noche a Carlo Magno, delante de su imperial sepulcro:

—Padre, ¿por dónde debo comenzar?

Y Carlo Magno le contestó:

—Hijo, por la clemencia.

Don Justo aceptó el consejo.

No hay un día en que, al concluir una larga charla, en la que él se achica hasta alcanzar mi estatura moral e intelectual, no me deje en el espíritu una impresión de frescura y bienestar. Le miro alejarse balanceando su montañoso cuerpo y su testa soberbia, y me quedo diciendo:

—¡Qué bueno es!

1993 / 13 sep 2018 19:50

La poesía[1]

Si no hubiera tenido tantos otros prestigios, tantas otras vocaciones fundamentales –que si juntas levantan su estatua de maestro y cabal hombre de letras, nos hacen olvidar también, a menudo, el valor de sus diversas producciones–, Justo Sierra podría considerarse como él lo quiso tantas veces, sobre todo un poeta. Con versos hizo su entrada en el mundo de las letras, versos escribió a lo largo de su carrera literaria y con versos rindió su pródiga jornada, y, sin embargo, nunca se decidió a coleccionarlos.

En un grado más extremo que los demás escritores de su tiempo, Sierra parece haber sido víctima de las urgencias de cada día que le impidieron la pausa que permite volver a los papeles viejos y a los recortes periodísticos para salvar y organizar la obra. Si ese reposo le hubiera sido dado tendríamos quizá, como en el caso de los Cuentos románticos en que hizo versión depurada de textos juveniles y apresurados, muchos otros volúmenes –de discursos, de doctrinas políticas y educativas, de viajes y de ensayos críticos– con una exposición más orgánica y acabada de su pensamiento y, en el caso de las poesías, una selección, tamizada por la experiencia, que rescatara aquellas que merecían representar su lírica perdurable. Su poesía debió correr pues una suerte que él no pudo o no quiso dirigir. De los numerosos periódicos, revistas y folletos en que se publicaron sus poemas, algunos de estos tuvieron la fortuna de verse reproducidos con frecuencia y pasar luego a antologías; pero la mayor parte permanecieron sepultados en un olvido casi completo, sin que ni su autor mismo pareciese recordarlos. Quedaron pues, exceptuados los escasos poemas de los que dejó versiones corregidas, en un estado natural que nos permite estudiar con facilidad su evolución lírica.

Salvo algún poema de 1865, que conocemos imprecisa y fragmentariamente, Justo Sierra se dio a conocer como escritor y como poeta en 1868. Diríase que lo que tenía que cantar a lo largo de su vida lo llevaba ya bien aprendido y maduro desde entonces, pues en aquel primer año de su presentación literaria mostró casi todos los varios registros que desarrollaría luego en su obra lírica y, en algunos casos, los frutos más perfectos abrieron los surcos. Y sin duda merecía admirar a sus contemporáneos aquel joven apasionado y brillante que a los veinte años sabía dar un nuevo refinamiento a la poesía que entonces se cultivaba, y que sabía iniciar nuevos caminos en poemas cuya seguridad y fluencia lírica no mostraban al recién llegado. En efecto, entre los trece poemas suyos que conocemos de 1868 hay canciones sentimentales, fantasías líricas, elegías, poemas de tema metafísico y sobre grandes personalidades de la historia, odas cívicas y versos de álbum, de galantería, de circunstancias y de exaltación del progreso y de la ciencia; en suma, todo el repertorio temático que llenará su periodo romántico. De aquí que, sin salir de la obra de este primer año, sea posible estudiar las características y las direcciones más acusadas que tendrá la poesía que escribe entre 1868 y 1885.

En algunos de sus primeros poemas, como "Playera", "El canto de las hadas" y "Trinitarias", vive el mismo mundo de leyenda y hechizo que hay en los cuentos incluidos en las Conversaciones del domingo: los sueños de oro, la magia de la noche cruzada por vaporosas figuras femeninas. Mas junto a esta vena de sentimentales melodías, Justo Sierra se presenta también como el poeta de las grandes imágenes plásticas en las que se yerguen titanes entre brumas y se arremolinan universos, como el poeta de las magnas figuras históricas y de las poderosas imágenes cósmicas de clara ascendencia huguiana, como aquella de los versos iniciales de la "Composición" patriótica sobre nuestra independencia, en cuya audacia metafórica algunos contemporáneos de Sierra no supieron ver sino lo absurdo:

¡Noche en que el sol brilló, tiniebla densa

de improviso alumbrada por el día!

Este solemne cortejo, resonante de bronces de Víctor Hugo, que, al decir de Urbina, "deshacía de un soplo los moldes discretos y proporcionados que estaban en boga",[2] en realidad no derrotaba sino transitoriamente la discreción predilecta de nuestra poesía. Al fin, del énfasis elocuente que llegaba con los versos de Sierra, tan difícil de repetir por espíritus menos templados y vigorosos que el suyo, no subsistiría sino lo que era asimilable para nuestra índole: el descubrimiento de nuevos territorios imaginativos y sonoros que, andando el tiempo, se convertirá en preocupación por una forma poética más ceñida y bruñida, umbral ya del modernismo.

Víctor Hugo está también presente en los poemas de tema metafísico que escribió Justo Sierra. La angustia del hombre que pregunta por su destino y por la existencia de Dios, asunto tan poco frecuentado en la lírica mexicana del siglo xix, tuvo expresiones destacadas en algunos poemas de Ignacio Ramírez y de Manuel Acuña. Pero en los tercetos de "El Nigromante", la idea de Dios desaparece para dejar al hombre desolado y orgulloso frente a su destino, y en los poemas de Acuña, de franca estirpe huguiana y herederos de las lecciones de Ramírez y de Sierra, el agnosticismo se resuelve en rebelión contra el ciego destino y contra la sociedad, y en una creencia naturista bastante confusa que le hace esperar una prolongación de la vida del hombre en el mundo de la naturaleza y cierta inmortalidad en la fama. Muy joven aún, Justo Sierra sorprende a los grandes liberales y reformistas mexicanos –como Ramírez, Altamirano y Riva Palacio, que escucharon la lectura de su poema "Dios" en una de las Veladas Literarias– con una meditación metafísica cuyo vigor y madurez extrañaban en poeta de tan cortos años. "¿Quién es ese bardo que nos ha hecho creer en Dios por un momento?", preguntó Jorge Hammeken y Mexía al maestro Altamirano, a quien está dedicado el poema; y éste le contestó: "Su nombre para mí es gloria, para el mundo es Justo Sierra".[3] Y en efecto, en aquel poema Justo Sierra hacía suyas, como un "libre pensador", las dudas filosóficas de su tiempo mas sólo para superarlas, en la estrofa final, con el himno gozoso del que reconoce a la divinidad como la fuerza que anima y da armonía al universo. Esta actitud mental, en un poeta de su formación ideológica, representaba una auténtica novedad en nuestras letras y proponía una solución, acaso más moderna, al conflicto ciencia-religión que tanto preocupó a nuestras generaciones románticas y positivistas. Pero una solución de esta naturaleza respondía en gran parte al temperamento sensible e imaginativo de Sierra que, al contemplar maravillado el espectáculo del universo, no podía contentarse con explicaciones materialistas. Altamirano, otro espíritu conciliador y sentimental, pudo comprender y abrazar una postura ideológica semejante; mas hombres como Ramírez y Acuña, orgullosos y desolados, prefirieron quedarse en un mundo sin Dios y sin flores, y el último, menos estoico e intrépido que "El Nigromante", perdió la vida en su aventura.

No es éste el único punto de contacto entre la poesía de Justo Sierra y la de Manuel Acuña. Las antítesis a la manera de Víctor Hugo, tan frecuentes en los versos de Acuña, y que Menéndez Pelayo calificó con justicia de "vulgaridades enfáticamente dichas",[4] aparecen también, aunque con más mesura, en algunos poemas de Sierra:

ni el heroico rencor a los tiranos,

ni las terribles quejas del martirio..."A la memoria del eminente Samuel Morse", 1872.

la sonrisa de Sócrates muriendo

y el sollozo de Cristo en la agonía..."En la inauguración de los cursos orales del Colegio de Abogados", 1875.

Y aun el repertorio ideológico del liberalismo mexicano del siglo xix, el culto a la libertad, la ciencia, la educación redentora, el progreso y la patria, les es común. Pero mientras en Acuña estos ideales se presentan siempre acompañados de todos sus aspectos negativos y aun dentro de la perspectiva del jacobino que debe odiar y combatir un orden caduco, en Sierra, aunque contemporáneo y amigo muy cercano del poeta suicida, aparece ya la nueva actitud liberal de la generación que siguió a la de Reforma, su afán constructivo y conciliador después de la necesaria obra demoledora. En las estrofas finales del hermoso poema de Sierra a la memoria de Ignacio Ramírez, se encuentra expresada con toda claridad esta postura ideológica.

Esta vocación pública lo llevó muy a menudo a la poesía de circunstancias que constituye, si no la porción más valiosa, sí la más abundante en su obra. En nuestros días, y creo que con razón, ha sido casi del todo proscrito este tipo poético, ya que hemos decidido buscar la poesía pura. No es necesario, sin embargo, recordar la frase de Goethe para descubrir la justificación y aun la función de aquella poesía. Y desde luego, como oficio simplemente, los versos de ocasión requieren un vuelo en las imágenes y en las concepciones, un dominio de la versificación, y un sentido de la arquitectura del poema y de su articulación como discurso a la manera clásica, tan difíciles de poseer y organizar adecuadamente como los vigentes rigores de pureza, originalidad y abstracción líricas.

La inspiración poética de Sierra se adecuaba admirablemente a esta especie literaria, y no se debió sólo a sus cargos públicos el que llegara a ser considerado el poeta obligado de las ceremonias públicas del porfirismo: fiestas del 16 de septiembre y del 5 de mayo, funerales de los hombres ilustres, aniversarios de eminencias desaparecidas, saludos y despedidas a artistas nacionales y extranjeros e inauguraciones de monumentos y obras públicas. Nadie como él llegó a expresar en un lenguaje poético tan justo y elocuente los asuntos cívicos y nadie como él poseía un mensaje tan lúcido y estimulante. En el unísono coro pesimista e introvertido de los poetas mexicanos, Justo Sierra, caso de excepción, es el poeta afirmativo y esperanzado. Su sentido histórico parecía darle una perspectiva, también histórica, de los acontecimientos y una sensibilidad muy aguda para percibir todo aquello que convenía a la integración de México. Y por ello, al mismo tiempo que trabaja por convertir en realidad sus ideales, confiado en el poder persuasivo de su poesía, exalta en ella las grandes obras civilizadoras, la reconstrucción de la patria y el culto cívico de los héroes.

Además de esta poesía pública, Sierra pagó también su tributo al culto por la mujer, tan distintivo de nuestro siglo xix. Escribió versos de álbum, de galantería y en general de "ocasión", en los que no desdeñaba poner lo mejor de su gracia e ingenio y aun rasgos de su más noble lirismo.

Sin embargo, su perspicacia no podía ocultarle la "impureza" de estas formas poéticas, y por ello, al mismo tiempo que canalizaba aquellas concepciones cívicas y sociales en sus obras históricas, en sus discursos y en sus artículos, evolucionaba hacia una nueva etapa lírica. En 1885, aproximadamente, se inicia esta nueva manera de la poesía de Sierra con los espléndidos sonetos del "Funeral bucólico". Abandona entonces casi del todo los temas cívicos y los de circunstancias, para consagrarse a asuntos de mayor pureza lírica. Al mismo tiempo, va mudando la retórica discursiva que había aprendido en Hugo y en Núñez de Arce, por una estética más ceñida, plástica y musical, y francamente parnasiana a menudo.

La influencia parnasiana puede reconocerse en casi todos los sonetos que escribe a partir de 1886, inspirados en figuras de la historia antigua y muy cercanos a los Poèmes barbares de Leconte de Lisie, que tanto admiraba, y a Les trophées de José María de Heredia. Las notables versiones que publicó en 1894 de cinco sonetos de Heredia, eran no sólo una demostración de su excepcional habilidad como traductor, sino toda una revelación para los poetas de su tiempo a quienes mostraba los efectos plásticos y sonoros que podían obtenerse con nuestra lengua. Así lo advirtió, con su habitual penetración, Gutiérrez Nájera.

Ardua labor –decía en el artículo con que presentó a los lectores de la Revista Azul estas versiones– para la cual, sin duda, hubo Justo de sujetar sus alas de águila con una cinta caída de la flotante túnica de Iris! Hay en sus traducciones versos como éste:Las olas de los Trópicos fosfóreas y sonoras que traducen exactamente las sensaciones de color y de ruido buscadas y encontradas por Heredia. Brinca el fósforo en la onda de este verso rumoroso.[5]

Dentro de esa nueva manera figuran también temas clásicos, que Sierra trata a la manera parnasiana en poemas como "Matinal" (1886), en versiones tan elegantes como "Invocación de Lucrecio" (1886), y con rasgos neoclásicos como en el "Funeral bucólico" (1885). Sin embargo, pronto se aparta de esta "muelle canción de los zagales" y aun sugiere a Joaquín Arcadio Pagaza –en los tercetos "Al autor de los «Murmurios de la selva»"– que deje la "flauta pánica" para cantar en cambio "la agria voz de las humanas penas". Este llamado a la "responsabilidad del escritor", de aire tan moderno, no sólo fue contestado por el aludido en otro poema no menos hermoso y grave –"Epístola a un poeta"–, sino que aun motivó intervenciones, como la de Gutiérrez Nájera en su poema "A Justo Sierra" (1888), en el cual defendía el lírico apartamiento de "Clearco Meonio".

En los cuartetos de "Otoñal" (1885), además de esta evolución literaria, puede advertirse otra de carácter sentimental: diríase que el fervor patriótico y cívico, la exaltación de las empresas civilizadoras y aun los motivos de cortesía van transmutándose en visiones poéticas más íntimas, y por ello mismo más melancólicas y sabias. Justo Sierra no volverá a ser –excepto en esa especie de testamento cívico que es su magistral poema "En la apoteosis de los héroes de la Independencia" (1910), uno de los últimos que escribió– el poeta de los mediodías triunfales en las conmemoraciones patrias, y se convertirá, en cambio, en el poeta del otoño que prefiere el "soplo voluptuoso y frío" de las "mágicas tardes otoñales", a la luz aguda de abril, y que ha descubierto el embrujo de la melancolía y del "oro muerto" de los crepúsculos. Esta tónica de los delicados paisajes otoñales, que luego desarrollará con tan sutil maestría Luis G. Urbina, tiene, en poemas como "Otoñal" de Justo Sierra, un antecedente significativo.

La relación de la poesía de Justo Sierra con el modernismo ha sido quizás el mayor motivo del interés que su obra lírica ha suscitado hasta ahora. Más interesados en fijar la intervención que los poetas han tenido en el movimiento que en estudiar la poesía misma, los críticos han designado a Sierra precursor del modernismo, al lado de Agustín F. Cuenca y Manuel Gutiérrez Nájera. Indudablemente, su poesía posterior a 1885 tiene conexiones con el modernismo, sobre todo en sus rasgos parnasianos y en la agilidad de su versificación; y sus estudios críticos de estos años, y aun anteriores, contribuyeron de manera destacada a la formación de la nueva sensibilidad. Sin embargo, no podría decirse, en rigor, que Justo Sierra, impulsor material de los modernistas mexicanos, haya llegado a ser uno de ellos, porque, aunque coincidiese en algunos aspectos formales, la fortaleza y la amplitud de su espíritu nunca hubiera podido reducirse a aquellos mórbidos refinamientos de la sensibilidad y a aquel esteticismo que fundamentalmente los distinguía.

Para fundamentar el título que da a Sierra de precursor del modernismo, Arturo Torres Rioseco se refiere a la poesía "Playera", de 1868, en la que advierte un "primer esfuerzo de purificación lírica, de sencillez de expresión, después de nuestro recargado romanticismo. No es un poema modernista –añade–, pero marca ya un período de transición".[6] Es evidente que en esta preciosa barcarola –lo mismo que en otros poemas de Sierra como "El canto de las hadas" (1868), "A María" (1870) y "Al mar" (1871)– hay un "esfuerzo de purificación lírica", pero considerarlo como primero y como anuncio o anticipación del modernismo no me parece del todo exacto. La musicalidad, la intencionada elección de adjetivos y la gracia plástica y expresiva que hay en los poemas mencionados pueden considerarse, creo que artificialmente, augurios modernistas, pero debe recordarse, al mismo tiempo, que dentro del romanticismo, junto a la corriente declamatoria, verbosa y desaliñada, existió otra de contención y pureza lírica, de gracia y levedad, prolongación en cierta manera del neoclasicismo tanto como expresión ya propia del espíritu romántico. En poetas como Gertrudis Gómez de Avellaneda –que usó las mismas cuartetas de decasílabos en que está escrita "Playera"– pueden encontrarse melodías afines a las de Sierra, y es esta misma vena la que florecerá en los versos de Gustavo Adolfo Bécquer y Carolina Coronado, para alcanzar su pleno desarrollo en algunos poemas de Rubén Darío. Por otra parte, en la ópera de la época podrían encontrarse, probablemente, los modelos inmediatos de esta especie poética, la barcarola, género originalmente musical. Es pues ésta una cuestión que varía, en buena parte, según el punto de vista que se adopte. Desde la perspectiva del modernismo, resulta que lo preparan casi todos los aspectos más valiosos del romanticismo; pero desde la perspectiva del romanticismo, los mejores frutos que rinde le pertenecen, y si además sirven de puente hacia una nueva tendencia, tanto mejor.

En el aspecto formal, la poesía de Justo Sierra presenta muchos puntos de interés. Acaso ningún otro poeta mexicano del siglo xix tuvo un dominio tan perfecto como el suyo de los varios registros poéticos. Todos parecían fluir diestramente de su pluma, envolviendo en sus acordados ritmos imágenes y versos afortunados, cuya elegancia plástica evoca fragmentos de frisos y columnas antiguos dispersos en un prado. Pero esta misma facilidad y riqueza espiritual –constante en todos sus textos– lo llevó a prodigarse acaso excesivamente en demasiados dominios, y por ello nos dejó una obra –caudalosa y sin duda la más rica de su siglo– que recoge casi toda su respiración intelectual y emotiva, pero sólo en contados casos los frutos más perfectos y extremados que hubiera podido labrar su talento.

Las correcciones que hacía a sus poemas –y de las cuales podemos tener una idea por aquellos que conocemos en dos versiones– son en algunos casos retoques y afinaciones y en otros recomposiciones en las que, de hecho, ha acabado por escribir un nuevo poema, siguiendo la línea melódica de la primera redacción. Pero en ambos casos, las versiones iniciales tienen ya una fluencia y un vigor apenas necesitado de correcciones. Sin embargo, las composiciones de su último periodo poético, a partir de 1885, patentizan una entrega menos confiada a esta facilidad y una elaboración mucho más acentuada. El parnasismo no hizo más que desarrollarle el sentido plástico y sonoro que ya poseía, pero lo llevó a imponerse más arduas metas y mayores rigores. Y él, que nunca antes se había preocupado por coleccionar y editar sus poesías, había puesto sus esperanzas en sus últimos y admirables sonetos con algunos de los cuales, según lo anunció en dos ocasiones, quería formar una serie que se llamaría, con muy parnasiano título, Márgenes de la historia.

En su poema más extenso y ambicioso, "El beato Calasanz" (1894), parecen combinarse dos de las tendencias dominantes en su poesía, la forma elocuente y de amplios vuelos, lección de Hugo y Núñez de Arce, con el verso sonoro, plástico y luciente que aprendió de sus maestros Leconte de Lisle y Heredia. El poema es un despliegue excepcional de formas de versificación –cuartetos alejandrinos, serventesios, octavas reales, tercetos y de nuevo serventesios–, todas ellas realizadas con intachable dominio y en versos inflamados que, a quienes los escucharon por primera vez, parecían caer "como chorro de bronce derretido en el molde de una estatua".[7] Sin embargo, creo difícil que aquel entusiasmo despertado por "El beato Calasanz" en 1894 se repitiese en nuestros días. Aun para su tiempo, el asunto del poema debe haber parecido un poco anacrónico, aunque su autor lo hubiese fundido en versos modernistas, y medio siglo más tarde, pocos lectores se interesarán por un largo poema que narra la última experiencia mística de un santo. Por ello, los poemas perdurables de Sierra continuarán siendo aquél con que se presentó en el mundo de las letras, "Playera", cuyo fresco y leve encanto no ha marchitado el tiempo, y los elegantes sonetos y poemas de corte modernista –como "Otoñal" y "Matinal"– que escribió a partir de 1885. El primero le ha ganado fama popular y los últimos entregan a sus más exigentes lectores los frutos líricos más sabios y depurados de su pluma.

El dominio que poseía Justo Sierra del oficio literario se muestra también en su versificación.[8] Y en este aspecto, más que en el temático, su poesía es precursora del modernismo. Apartándose de la costumbre romántica de emplear casi exclusivamente octosílabos y endecasílabos, Sierra usa desde sus primeros poemas versos de 4, 5, 6, 10, 12 y 14 sílabas, además de aquellos tradicionales. Fiel a la costumbre romántica, la acentuación de sus rimas es con frecuencia aguda y casi siempre en los versos pares de las estrofas de cuatro versos, ya sean decasílabos, endecasílabos o alejandrinos; en general, prefiere siempre este tipo de rimas agudas alternas. Los dodecasílabos y los alejandrinos los acentúa en forma ya típicamente modernista, por cuanto sustituye el ritmo monótono de los viejos modelos castellanos por otro más libre y flexible, con terminaciones agudas o esdrújulas al final del primer hemistiquio.[9] Sus combinaciones estróficas son también muy variadas. En silvas irregulares escribió casi sin excepción sus poemas de circunstancias, cuya amplitud de líneas se adecuaba muy bien a este liberal tipo de versificación. Y en sus demás poemas Sierra alternó, desde el principio hasta el fin de su obra lírica, un vasto repertorio estrófico, mostrando la misma seguridad y dominio en las formas típicamente románticas –como los cuartetos endecasílabos, los llamados serventesios (cuartetos de rimas cruzadas) y las varias combinaciones de octosílabos (romances, quintillas, sextillas y octavillas)–, que en las de corte clásico –sonetos, tercetos y octavas reales– y en aquellos metros y combinaciones hasta entonces casi olvidados y que el modernismo rescataría para hacer sonar en ellos una música nueva –cuartetos decasílabos, cuartetos y sextetos dodecasílabos, y cuartetos, quintetos y sextetos alejandrinos–, con aquellas características de acentuación antes indicadas. Además, Sierra emplea otras formas de versificación más libres y caprichosas: combinaciones de versos de 7 y 5 sílabas, de 10 y 4, de 11 y 7 alternadas con de 11 y 5, de 12 y 6 y endecasílabos blancos. Su versificación es pues una suma muy rica y ecléctica de formas clásicas, románticas y premodernistas, como de quien mantuvo siempre en su espíritu este equilibrio entre la tradición, el presente y el futuro.

Ensayos y crítica literaria

Cabal hombre de letras, Justo Sierra cultivó, a lo largo de sus cuarenta y cuatro años de escritor y pocas veces sin grandeza, la historia, la educación, la política y la literatura, esta última en casi todos sus géneros. La mayor parte de estas disciplinas, sin embargo, ocuparon diversos periodos de su carrera intelectual. La poesía, el teatro y la prosa narrativa fueron ejercicios predilectos de su juventud, aunque nos haya dejado poemas aislados en su madurez. La historia y la educación fueron las graves preocupaciones del maestro ya formado. El periodismo político y la prosa literaria, en cambio, nacieron con el escritor y lo acompañaron, sin abandonarle nunca del todo, hasta sus últimos días.

Los ensayos, crónicas y artículos de crítica[10] comprenden, en efecto, un lapso que se extiende de 1869 a 1911, es decir, de un año después de la presentación de Sierra en la vida literaria de México a un año antes de su muerte. Sin otras interrupciones que las que le imponían sus deberes de funcionario o ciertos acontecimientos fortuitos –la aventura iglesista en que participó o la trágica muerte de su hermano Santiago que lo alejó por algún tiempo del periodismo–, Justo Sierra publicó esta parte de su obra en las mejores revistas de aquellos años, en los periódicos de los que fue redactor u ocasional colaborador y como prólogos al frente de diversas obras. Mas aunque periodística en su mayor parte, la prosa literaria de Sierra venció casi siempre esa superficialidad y esa improvisación impuestas por este ejercicio. Y si muchos de los temas de sus artículos han perdido con el paso del tiempo el interés que un día los animó, queda vivo en todos el entusiasmo que suscitaron en el espíritu de su autor y el esplendor verbal e imaginativo con que supo expresarlos. Ningún otro escritor mexicano del siglo xix tuvo, como Sierra, ese don supremo del estilo capaz de enriquecer con infinitas sugestiones lo grande y lo pequeño, como si lo presentase a los ojos del lector iluminado de cordialidad e inteligencia, nítido y transfigurado.

Alternando con los artículos sobre asuntos políticos y educativos, Sierra ocupábase, en los de índole literaria, de escritores o libros franceses, españoles, hispanoamericanos o mexicanos; de cuestiones de interés público; de crítica teatral y artística; de motivos arqueológicos, o bien narraba, con ese encanto ingenuo de nuestros viajeros románticos, los pormenores de una excursión, o describía las bellezas de un sitio pintoresco, o trazaba, a la manera de sus Conversaciones del domingo, una crónica o una divagación sentimental.

Acaso con el propósito de evitar la repetición excesiva de su firma en los periódicos en que escribía como redactor, o bien para no ser extraño a una costumbre grata a los escritores de su tiempo, Justo Sierra adoptó algunos seudónimos, firmó algunas veces con sus iniciales y dejó otras sin firma sus artículos. Durante los cinco años (1871-1876) en que colaboró como redactor de El Federalista, Sierra empleó –hasta donde ahora sabemos– tres seudónimos: "Memnón", "Colmeiro" o "Beltrán Colmeiro" y "Merlín". Con el primero aparecieron firmadas las tres crónicas dominicales que bajo el nombre de Trinitarias publicó en diciembre de 1871. Supónese que su autor es Justo Sierra, tanto por el estilo de estas crónicas y su semejanza con las Conversaciones del domingo, de 1868, como por los entusiastas y devotos elogios que consagra a la señorita Luz Mayora y Carpio, que sería la señora de Sierra. Más tarde, entre 1873 y 1875, Sierra firmó algunas veces como "Colmeiro" o "Beltrán Colmeiro" de preferencia, sus artículos políticos, y como "Merlín" los literarios. La identificación de ambos ha sido posible gracias a referencias de otros periódicos –en las que se aclara esta relación– o porque algunos de los artículos amparados con estos nombres literarios se reprodujeron más tarde firmados por el propio Justo Sierra. El seudónimo "Merlín" lo empleó también ocasionalmente en La Libertad, en 1879, y posteriormente, Ignacio Manuel Altamirano firmó con el mismo seudónimo –usado además por Francisco Gómez Flores– una crónica de viaje de Toluca a México, Los caminos de antaño, que se publicó por primera vez en La Libertad[11] y se reprodujo en la revista El Liceo Mexicano.[12] Considero de Sierra, igualmente, algunos artículos firmados con las iniciales J. S. o con la inicial S., estos últimos con todas las reservas necesarias ya que pudieron corresponder a Santiago Sierra, compañero de redacción en muchas ocasiones de su hermano. En cuatro casos, señalados así al pie de los textos correspondientes,[13] se han considerado de Justo Sierra artículos sin firma aparecidos en periódicos –El Federalista y La Libertad– de los que fue redactor, en atención a que su estilo y la índole de sus temas induce a presumir que él haya sido su autor. Sin embargo, en los casos dudosos –como en las series de crónicas de política extranjera[14] publicadas en La Libertad y en La República, firmadas J. D. o S. o sin firma, y en los artículos suscritos por Robustiano Armiño[15] que pudieran pertenecerle– se prefirió excluirlos mientras no se tengan elementos suficientes para su identificación.

Escritos a lo largo de la extensa carrera literaria de Sierra, estos artículos registran, al mismo tiempo que la firme unidad espiritual visible en toda su obra, el proceso de su evolución literaria. El escritor va mostrándose dueño cada vez más hábil de sus recursos estilísticos y va afinando y decantando su frondosidad imaginativa y su propensión retórica; y el artista, con el curso de los años, va transformando aquella sensibilidad y lirismo románticos de sus trabajos de juventud, en la densidad intelectual de sus concepciones de madurez, a las que no falta, sin embargo, esa humedad emotiva que nunca abandonó su pluma.

Pocas veces dio Sierra a la publicidad páginas desprovistas de algún relieve verbal o conceptual. Tenía el don de encontrar, en los asuntos triviales lo mismo que en los excelsos, el enfoque justo que permitiera contemplarlos en toda su interna riqueza y en la plenitud de sus proyecciones culturales. Y aun en sus artículos más apresurados –como algunas de las síntesis biográficas de personajes célebres que escribía con propósito de divulgación, o las breves crónicas y gacetillas que dedicaba a algún suceso del día– queda una marca de la virtud creadora de su estilo. Y cuando llegó a ocuparse de sus más entrañables devociones literarias –Víctor Hugo, Altamirano, Gutiérrez Nájera–, o defendió sus propias convicciones y respetos intelectuales, o rememoró, desde el umbral de su vejez, los días y los cantos luminosos de su juventud en las playas campechanas, escribió páginas admirables que se recordarán siempre entre las mejores de nuestra prosa literaria de su época. Su prólogo a las poesías de Gutiérrez Nájera no sólo es el más penetrante y valioso estudio que se haya escrito sobre el poeta modernista, sino que inaugura, además, una nueva etapa de nuestra crítica literaria al prescindir de las ponderaciones y de los análisis retóricos y gramaticales –a los que se había limitado hasta entonces en México esta disciplina– para acometer, con fino espíritu crítico y cordial comprensión, el examen de la creación poética de "El Duque Job". Esta excelencia crítica, que realza también otros estudios literarios de Sierra; la efusión y la vivacidad narrativa de las crónicas y notas de viaje; los discretos rasgos de ironía y la densidad de las meditaciones filosóficas; el lúcido fervor de las páginas que exaltan a los héroes del espíritu o a los creadores eminentes, y tantas otras calidades que animan estos artículos literarios de Justo Sierra, hacen de ellos algunos de los momentos más armoniosos de su inteligencia y una de las facetas más interesantes y ricas de su obra.

Las crónicas políticas

Uno de los atractivos que ofrecía el semanario El Mundo, que a partir de 1900 y hasta su conclusión en 1914 llamóse El Mundo Ilustrado, era la publicación de una crónica de los acontecimientos del extranjero, al lado de la nacional que solía escribir Luis G. Urbina, casi exclusivamente atento a los asuntos literarios y artísticos. El doctor Constancio Peña Idiáquez, bajo el seudónimo de "X.X.X.", escribió regularmente esta sección con el título de Política general, desde los primeros años de la revista hasta marzo de 1899 en que, por razones desconocidas, tuvo que abandonarla. Pensó entonces el licenciado Rafael Reyes Spíndola, director de la publicación y renovador del periodismo mexicano, que el más indicado para ocupar aquella vacante era Justo Sierra, a la sazón magistrado de la Suprema Corte, que contaba en su haber con excelentes opúsculos de historia general y patria y que, en la cátedra de la Escuela Nacional Preparatoria que le confiara Altamirano y en sus elocuentes discursos, se había revelado como uno de nuestros más eminentes historiadores. Así inició Justo Sierra, el 9 de abril de 1899, la publicación de El exterior. Revistas políticas y literarias, que con frecuentes irregularidades aparecieron semanariamente hasta el 11 de noviembre de 1900, fecha en que su autor ya había emprendido su primer viaje a Europa, como representante del gobierno de México ante el Congreso Social y Económico Hispanoamericano que se realizó en Madrid.

Estas Revistas políticas y literarias[16] lo fueron más de lo primero que de lo último. Ocasionalmente Justo Sierra recuerda la promesa de su título y comenta las novedades literarias francesas o italianas, preferentemente, el estreno de una pieza teatral, la aparición de una novela histórica. Pero por lo general examina los periódicos franceses, ingleses y norteamericanos y lee a los comentaristas políticos para informarse e informar a conciencia de lo que ocurría en varias latitudes. Y si Francia predomina en sus crónicas, no se olvida por eso de registrar lo que pasa en China, en Filipinas o en el África austral, aunque prefiera verlo a través de los periódicos de París. Dos años, en que parecen gestarse muchos de los problemas del mundo actual, quedan así analizados magistralmente por uno de los cerebros más claros y poderosos que ha tenido México.

No poca doctrina perdurable hay en estas crónicas. Véanse, por ejemplo, las opiniones de Sierra sobre el desastre español del 98, que anticipan el ideario de la generación literaria surgida entonces; la sensatez y prudencia de sus puntos de vista a propósito de las relaciones de la Iglesia y el Estado; el llamado de atención sobre el peligro que significa para el mundo del siglo xx el monstruoso desarrollo del periodismo venal y de escándalo, ya iniciado en sus días; véase cómo anticipa la necesidad de un entendimiento panamericano, actual política del continente, y adviértase, en fin, la sutil sagacidad de esta frase que parece toda una justificación de la dictadura que él honró y una profecía de los acontecimientos que habrían de derrocarla: "Un pueblo latino –dice en su Revista del 22 de octubre de 1899– obligado a la paz entra rápidamente en los carriles de la prosperidad y, a la larga, en el último furgón del tren llega la libertad".

Dentro de la gran tradición de nuestro periodismo del siglo xix, ilustrada por nombres como los de Prieto, Ramírez, Zarco, Altamirano, Gutiérrez Nájera y Urbina, la obra de esta naturaleza de Justo Sierra significa una madurez y un esplendor. Su mayor lección es aquella honradez de juicio y aquel inteligente y sereno patriotismo que heredó de sus maestros, y una altura de pensamiento, un poderío en las concepciones, una penetración en los análisis y aun la festiva ironía con que sabía frenar todos sus arrebatos y corregirse en el camino de la petulancia, que fueron sus dones propios.

No convenía a estas Revistas su estilo magno –el de sus discursos, el de sus grandes poemas, el de algunos períodos de sus obras históricas y el de sus evocaciones latinas– pero sí este de amplio y rico trazo, de firme exposición y de abundantes recursos que en ellas emplea. Todo parece confiado en este estilo al primer esfuerzo, casi siempre afortunado, aunque lo afeen no pocos desaliños y esté materialmente sembrado de galicismos que arrastraba el cronista de sus fuentes de información habituales.

Los libros de viajes

Los escritos en que Justo Sierra consignó sus impresiones del viaje a los Estados Unidos de América y a algunos países europeos ofrecen impresiones tan intensas como contrastadas. El viaje que en compañía de un grupo de amigos realizó Sierra por los Estados Unidos, de fines de septiembre a principios de noviembre de 1895, fue posible gracias a la invitación que le hiciera su tío don Pedro G. Méndez, "un hombre noble y generoso, que, más que un hermano de mi madre, ha sido para mí un paternal amigo". A él dedicará su obra En tierra yankee (Notas a todo vapor), que publicará inicialmente por entregas en la revista El Mundo de la Ciudad de México, en 1897 y 1898, y luego recogerá, en este último año, en un volumen editado por la Tipografía de la Oficina Impresora del Timbre, Palacio Nacional, en la misma Ciudad de México.

Al escribir sobre el país vecino, el magistrado de la Suprema Corte Justo Sierra recordaba indudablemente las narraciones de otros mexicanos que habían hecho el mismo viaje: Lorenzo de Zavala, Justo Sierra O'Reilly, su padre, y Guillermo Prieto. En diversos pasajes de su relato alude al Viaje a los Estados Unidos de Zavala, cuya segunda edición realizara su padre adornándola con un notable estudio preliminar (Mérida, 1946), así como a las Impresiones de un viaje a los Estados Unidos y al Canadá (1850) y al Diario de mi viaje a los Estados Unidos de América (MS, 1848) de Sierra O'Reilly. No menciona, en cambio, el profuso Viaje a los Estados Unidos (México, 1877-1878) de Prieto. Mas aunque recordase con simpatía a algunos de los viajeros que le habían precedido, poco era lo que aquellas crónicas influían en su poderosa personalidad. Sierra va a los Estados Unidos dispuesto a "entreverlos" por sí mismo y a interrogar a las cosas ya que sus conocimientos del inglés le impiden interrogar a los hombres. ¿Qué responden a sus preguntas las ciudades, los campos, las creaciones industriales y artísticas, las costumbres y la vida toda de un pueblo en el momento mismo de la embriaguez de su crecimiento y de su fuerza? Al final de su relato, cuando se encuentra a punto de volver a México, sintetizará así sus impresiones: "Cosa extraña –advierte–; venía yo del país de la libertad y me parecía que la recobraba al salir de él; la enorme actividad, la obra enorme del pueblo de que me separaban cincuenta metros ya en aquel instante, me había hecho en el espíritu el efecto de diez arrobas de acero sobre el pecho".

Esta opresión y aquella sensación de cautiverio moral no le impiden, sin embargo, admirar y aplaudir cuanto le parece auténtica conquista de la civilización; percibir con agudeza muchos matices del carácter norteamericano y escribir una obra con esa plenitud y riqueza que él imprimía a sus escritos de madurez. Pero a pesar de que su inteligencia y su afán civilizador le llevaron a reconocer la importancia de las obras materiales y espirituales realizadas por los Estados Unidos, su temperamento y su sensibilidad –como los de tantos mexicanos– lo alejaban radicalmente, no por la incomprensión sino por la incompatibilidad, de un tipo de vida y de unos ideales tan diversos a los que él profesara.

De regreso a su patria, Justo Sierra lleva a cabo importantes trabajos literarios e históricos, además de continuar atendiendo su cátedra en la Escuela Nacional Preparatoria y su cargo en la Suprema Corte. Publica entonces su Catecismo de historia patria (México, 1896), reúne sus Cuentos románticos (París-México, 1896), escribe crónicas de política extranjera (1899-1900) y emprende la organización de una obra monumental: México, su evolución social (México, 1900-1901), que aspiraba a formular un balance de la cultura en la época porfiriana. Sierra contribuye con uno de los mejores capítulos y una de sus obras perdurables: Evolución política del pueblo mexicano. Concluidas estas empresas, tiene la oportunidad de consumar uno de sus más caros sueños: el viaje a Europa. En septiembre de 1900, al ratificársele su nombramiento de magistrado de la Suprema Corte, se le designa jefe de la delegación mexicana ante el Congreso Social y Económico Hispanoamericano que se reunirá en Madrid. Honrado además con las representaciones de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, parte para Europa en octubre del mismo año. Su itinerario estaba previsto a lo largo de toda su obra: Francia, España, Italia: "La Europa latina". Su presencia en Madrid constituye uno de sus mayores triunfos intelectuales y es una honra para el país que representaba. Pronuncia el discurso de apertura del Congreso; días después otro que denominó Lección de historia mexicana y al que la prensa madrileña calificó de "obra maestra de elocuencia, de franqueza, de buen juicio y de patriotismo"; finalmente, se le encarga formular un memorial por el que se pida al Ayuntamiento que dé el nombre de Emilio Castelar al Paseo de Recoletos y, reavivando una vieja devoción, presenta un estudio crítico "suntuosamente hecho, escrito y leído". Nada nos contará, sin embargo, en las impresiones de viaje que publica en El Mundo Ilustrado, de sus recuerdos madrileños, acaso porque quería evitar la alusión a los honores que allí conquistara y de los que no queda mención alguna en esas páginas. En cambio, Barcelona y otros lugares de Cataluña que visita cuando concluyen sus labores en el Congreso, le darán tema para sus Notas catalanas, entre las que se destaca el hermoso relato de su visita al Cau Ferrat, residencia de Santiago Rusiñol. Sorprende también que París –para él y su generación faro intelectual del mundo– no le haya producido el entusiasmo que era de esperarse. Su primer contacto francés, en estas crónicas de viaje, fue en Niza a donde va a cumplir un deber sentimental: visitar la tumba de León Gambetta cuyo prestigio había profetizado Sierra en las páginas de una novela de juventud. Asiste más tarde, con la melancolía de quien visita el panteón de los hombres ilustres, a la recepción de Berthelot en la Academia Francesa. Pero ni en la evocación del gran estadista ni en la contemplación de los rostros de los escritores que le eran tan familiares aparece aún el calor del entusiasmo. Diríase que el frío y la lluvia de los días de aquellas visitas hubieran entumecido su sensibilidad.

¡Cuán diverso, en cambio, el clima de sus impresiones romanas! El profesor de historia que había en Justo Sierra, el gran lector de los historiadores del mundo antiguo, el fervoroso renacentista y el monje que aceptaba reconocer en su propia personalidad se acercaban a las ruinas del paganismo, a los templos de la fe cristiana y al arte todo acumulado en Roma, como para comprobar la verdad de los conceptos y de las imágenes internas. No iba a Roma a descubrir un mundo espiritual sino a ratificar, con la contemplación de aquellas creaciones que emergían intactas de los siglos, la autenticidad de los fantasmas que habitaban su memoria. El momento presente sólo le interesaba para saltar de él a aquellas eternidades detenidas cuya visión absorbía con una sensibilidad potente y matizada y provisto de un conocimiento que le proyectaba sobre cada figura una densa y lúcida atmósfera de historia y cultura vivas. Y acaso por esta revelación profunda que Roma significaba para él, las páginas en que evoca estas experiencias –Días de Roma– son de las más luminosas y magistrales de su obra literaria. Nunca como en ellas se dio tal conjunción entre el asunto y el temperamento y la formación de su autor; entre aquel mundo de fantasmas aún estremecidos por la pasión, por la caridad, por la crueldad, por la ambición, por la sensualidad o por el sereno éxtasis del arte o del pensamiento y aquella condición humana que armonizó tantos esplendores y que llamamos Justo Sierra.

Dos modelos parecen conjugarse en el tono de los Días de Roma: Renán y los grandes historiadores franceses del siglo xix, y Emilio Castelar. Aquellos, y particularmente el Renán de la Plegaria en la Acrópolis, le inspiran no sólo sus grandes concepciones de la historia sino también el impulso elocuente de las oraciones líricas que coronan algunos capítulos; del tribuno español, leído y admirado desde los años juveniles, recibe una incitación más específica a través de los Recuerdos de Italia (Madrid, 1872) con los que sus Días de Roma tienen tantas afinidades. Pero por más que estuviesen presentes en su memoria y en sus interpretaciones, su propia voz asimilaba pronto aquellos ecos hasta transformarlos en una fluencia de imágenes en cuya melodía no se reconoce ya otra personalidad más que la suya.

Llamado de Europa, a mediados de 1901, para ocupar la Subsecretaría de Instrucción Pública, no le fue posible a Justo Sierra retocar y coleccionar los materiales que habían de integrar su libro En la Europa latina que proyectaba editar la casa Araluce de Barcelona. De haberlo realizado, sin duda habría omitido algunos textos circunstanciales y quizás habría redactado sus impresiones madrileñas y parisienses cuya ausencia es notoria. Con el ánimo de reconstruir en lo posible sus propios designios coleccioné,[17] bajo el título general de En la Europa latina, por él mismo anunciado, todos los textos que aparecieron en la revista El Mundo Ilustrado, de la Ciudad de México, de abril de 1901 a julio de 1903. Constituyen estos artículos tres grupos bien determinados. En el primero, indeciso aún el proyecto general, aparecen dos crónicas francesas entre las cuales se publica una breve nota de cortesía sobre algunos de los representantes diplomáticos de México en Europa, de los que Sierra recibió atenciones; en el segundo figuran los cuatro artículos que llamó Notas catalanas; en el último y más importante, agrúpanse las diez magistrales estampas de los Días de Roma.

Legado

Los trabajos que me encomendó la Universidad de México, relacionados con la edición de Obras completas de Justo Sierra, me hicieron leer varias veces la mayor parte de la obra literaria y periodística del maestro. De esas lecturas he llegado a obtener una impresión que sólo excepcionalmente había recibido de nuestros escritores: cada página de Sierra, así pertenezca a sus escritos juveniles o a los de su madurez, así sea de textos periodísticos y circunstanciales o de sus magnas empresas intelectuales, tiene siempre la marca de una cualidad que no acierto a llamar sino grandeza y que no reside sólo en el dúctil esplendor de su estilo y en la fecundidad de su imaginación sino en la condición misma del hombre que las escribía, formada por una recepción poderosa y amplia para los dones de los sentidos, una capacidad para organizar todas las materias en torno a grandes concepciones morales, un sentido profundo de la historia como lección constante para el presente y un patriotismo que prefirió integrar e iluminar cordial y lúcidamente la historia que nos sustenta, y honrar y mejorar, hasta donde le fue posible, el México de su época, antes que empeñarse en una labor de destrucción cuyos frutos acaso le parecerían utópicos.

¿Qué puede reprochársele, en nombre de las ideas políticas actuales, a quien desde la otra orilla legó a nuestra época tantas doctrinas e instituciones perdurables? A otros tocó derribar lo caduco para substituirlo por ideales de justicia y libertad sociales; Sierra emprendió una tarea diversa pero no por ello menos fértil: preparar con su pensamiento el advenimiento de la nueva época que veía llegar, fundar para ella, anticipándose al curso natural de los acontecimientos, las bases y el espíritu de una educación y una cultura que defendiesen a la patria. En esa empresa que Justo Sierra iniciara nos encontramos aún empeñados.

1. Prólogo al volumen de Poesías, i de las Obras completas de Justo Sierra, México, unam, 1948.

2. Luis G. Urbina, La vida literaria de México, Madrid, 1917, p. 207.

3. "Jamapa" (Jorge Hammeken y Mexía). "Los hombres de la Prensa. Justo Sierra", El Eco de Ambos Mundos, México, 28 de julio de 1974, pp. 1-2.

4. Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de la poesía hispanoamericana, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1911, tomo i, p. 160.

5. Manuel Gutiérrez Nájera, "José María de Heredia-Justo Sierra", Revista Azul. México, 24 de junio de 1894, tomo i, núm. 8, p. 125.

6. Arturo Torres Rioseco, Precursores del modernismo, Madrid, Calpe, 1925, pp. 51-52.

7. Manuel Gutiérrez Nájera, "La primera del 'Calasanz'", Revista Azul, México, 11 de noviembre de 1894, tomo ii, núm. 2. p. 23. Véase también: Manuel Flores, "El beato Calasanz", Revista Azul, México, 25 de noviembre de 1894, tomo ii, núms. 3 y 4, pp. 37-40 y 53-56.

8. Por supuesto que este dominio de la versificación a que aludo no excluye las licencias o vicios tradicionales, como la sinalefa y la sinéresis, que abundan en sus versos. En varios casos Sierra empleó –supongo que conscientemente y apoyándose en una costumbre de su tiempo- formas verbales como abristes, tuvistes, etc., que no se podrían corregir sin alterar la cuenta silábica de los versos. He aquí algunos ejemplos:

Mas con tu mano abristes un abismo…

Cervantes, 1873.

…tuvistes en tu camino…

A Ángela Peralta al partir para Europa, 1873.

Tú su víctima fuistes, y la hoguera…

En los funerales de Francisco Castañeda y Nájera, 1876.

Tú no pudistes encontrar la eterna…

En los funerales de Ignacio Ramírez, 1879.

9. Véase Pedro Henríquez Ureña, "Rubén Darío", Horas de estudio, París, Librería P. Ollendorff, 1910, pp. 118-119.

10. Coleccionados en el volumen iii, Crítica y artículos literarios, de las Obras completas de Justo Sierra, México, UNAM, 1948, al que prologan estas páginas.

11. 5 de abril de 1883, pp. 1-2.

12. Núm. 20, t. iii, 1° de agosto de 1888, pp. 157-164.

13. Justo Sierra, Obras completas, op. cit.

14. En La Libertad y en La República aparecieron las siguientes crónicas, semejantes en algunos aspectos a la serie intitulada El exterior recogida en el volumen vii de las Obras completas, cuyo autor pudiera ser Justo Sierra: "Revista extranjera", "Revista exterior", "Revista política extranjera" o "Revista europea" (La Libertad, 27 de marzo, 25 y 26 de abril, 20 de agosto y 5 de diciembre de 1878, 9 de mayo, 6 de septiembre, 15, 22, 26, 28 y 29 de octubre y 25 de noviembre de 1879 y 9 de marzo de 1880); "Crónicas parisienses", "Cartas parisienses", "Cartas de Francia", "Francia" o "Cartas de París" (La Libertad, 22 de enero, 22 de febrero, 9, 23 y 28 de marzo, 5 de junio, 23 y 24 de julio, 9 de agosto, 20 de septiembre, 10 de octubre, 7 y 30 de noviembre de 1878, 24 de enero y 8 de marzo de 1879; La República, 13, 14, 18, 19 y 29 de mayo, 19 de junio, 17 y 18 de agosto y 25 de septiembre de 1881); y "Carta de Berlín" (La Libertad, 15 y 20 de febrero de 1879).

15. Los artículos firmados por Robustiano Armiño o Robustiana Armiño, "Tradiciones alemanas. El judío errante" (El Eco de Ambos Mundos, t. i, 1874, pp. 147-152) y "La Pascua de Resurrección en Oriente y Occidente" (El Federalista, 5 de abril de 1874, p. 1), tienen algo del estilo de los Cuentos románticos, pero también otros rasgos que no parecen los característicos de los escritos de Justo Sierra.

16. Coleccionadas en el volumen vii de las Obras completas, op. cit., intitulado El exterior. Revistas políticas y literarias, que prologan estas páginas.

17. En el volumen vi, Viajes, de las Obras completas de Justo Sierra, Edición de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1948, al que prologan estas páginas.

2015 / 21 nov 2018 12:48

Justo Sierra Méndez nació en Campeche el 26 de enero de 1848 y falleció en Madrid, España, el 13 de septiembre de 1912. Cursó los estudios elementales en el Colegio de San Miguel Estrada bajo la dirección del maestro Eulogio Perera Moreno y posteriormente en el Liceo Científico y Comercial, establecido por Honorato Ignacio Magaloni en Mérida. Al morir su padre, en 1861, se trasladó a la Ciudad de México y continuó sus estudios en el Liceo Franco Mexicano. Estudió derecho en 1863 en el Colegio de San Ildefonso. Fue educador, historiador, orador, escritor, legislador, político, diplomático y periodista.